Par Patrice Régnier, Maître de conférences en STAPS/sociologie – UCO (Université Catholique de l’Ouest Bretagne Sud), membre de l’unité de recherches APCoSS et de VIPS2 (Valeurs, innovations, politiques, socialisations et sports) & Stéphane Héas, Professeur des universités à Rennes 2 et membre du VIPS2.

Des relations anthropo-équines sont attestées depuis le Néolithique, selon les sources historiques, archéologiques et génétiques. Qu’il s’agisse de transport d’humains, d’animaux ou de marchandises, de déplacement seul ou en groupe, d’agriculture ou de guerre, le cheval a durant de nombreux siècles été omniprésent et mobilisé jusqu’à récemment[1]. La modernité industrielle a profondément influencé ces usages millénaires liés au cheval pour les restreindre principalement à la sphère du sport, du loisir et/ou du spectacle (et incidemment de l’apparat étatique pour la garde républicaine en France, par exemple).

La mobilisation du concept de « processus de civilisation »[2] souligne depuis nos travaux princeps à la fois la mise en place d'institutions centralisatrices du pouvoir (politique, médical, sportif…), l’évolution des pratiques mais aussi des relations anthropo-équines avec réductions des violences sur les Autres et sur soi. Ces relations, bien que profondément liées à la corporéité et, partant, à la sensibilité de ceux qui les vivent, sont néanmoins perçues par une partie de la population générale comme néfastes et nécessairement basées sur la domination de l’humain sur l’équin, qu’elle soit avérée ou non. Ainsi, partisans et opposants de l’équitation s’affrontent, parfois d’une manière virulente, notamment par publications interposées, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d’autres médias. Comment s’expriment les émotions, les sentiments et éventuellement la haine dans les communications des uns et des autres, des uns envers les autres ? Comment ces dialogues à distance le plus souvent participent à l’entreprenariat de la morale de chaque « camp » ?

Dans un premier temps, nous présenterons quelques éléments de la situation actuelle et de la position modale de chaque partie prenante. Puis, nous préciserons les communications, publications et stratégies mises en œuvre par les uns et les autres manifestant potentiellement le mépris, et parfois la détestation manifeste du camp adverse en présentant à charge ses « malversations » réelles ou supposées. Rappelons qu’il est classique depuis les travaux d’Allport (The Nature of prejudice, 1954), au moins, de considérer l’anti-locution, les propos méprisants, voire les insultes, comme la première étape dans le processus de préjudice social, pouvant conduire à des violences réelles. Surtout, désormais, est constatée précisément l’influence de la diffusion mass médiatique des discours de haine sur les actes de violences[3]. C’est le cas au niveau national lorsque des dirigeants attisent la haine sur les réseaux sociaux. Logiquement, une influence proche est susceptible d’émerger lorsque ces médias sociaux sont activés par les tenants d’une cause animale comme ici... qu’elle que soit les intentions manifestes des protagonistes.

CONSTATS ET OBJECTIFS PROPRES

La « civilisation des mœurs » permet de comprendre et d’observer, au fil du temps long, une diminution des actes violents et de la tolérance aux violences, qu’il s’agisse d’actes ou de paroles. La monopolisation de la violence légitime par l’État qui en découle limite la latitude d’actions des individus… pour leur sécurité, si ce n’est leur bien-être. Si Norbert Élias a pu observer ces évolutions sur un corpus archivistique donné (notamment les traités de savoir-vivre du Moyen Âge), des éléments n’ont pas été spécifiquement abordés ; le premier concerne les relations anthropozoologiques, observées sociologiquement depuis le début du XXIe siècle. En effet, il était difficile à Elias, du fait d’une sociologie anthropocentrée où « au mieux » l'animal était une cible comme dans la chasse au renard décrite par le détail, d’observer ce type d’événements pourtant avérés : le rejet de la violence touche au premier chef les humains, mais déborde depuis la fin du XIXe siècle sur les autres animaux, notamment depuis l’avènement de la loi Grammont et de sa lente et complexe évolution[4]. Cette intolérance sociale croissante à la violence aura produit l’invisibilité elle-même croissante, la remise aux « arrière-cuisines », de l’abattage et de la découpe des animaux servant à nourrir les humains et d’autres animaux[5].

Suivant en cela toujours le processus de civilisation, l'évolution des pratiques équestres montre, dans le même temps, une adaptation des pratiques tendant vers l’euphémisation progressive des techniques mobilisées et des rapports humains-équins, des outils (évolutions des mors, des éperons…) et des usages (adoucissement des modalités de dressage, de soin…). Logiquement, la relation anthropoéquine évolue, là encore de façon relative et récente d’une domination de l’humain sur l’équin à un partenariat entre deux êtres vivants. Parfois, c’est le cas du premier auteur, des relations privilégiées et affectives avec les chevaux, ses propres chevaux, conduisent à des interactions quotidiennes respectueuses, des années durant (2024). Cette cohabitation impliquait des adaptations mutuelles aux besoins ou désirs des uns (humains) aux autres (équins), et inversement. Suivant le contexte familial, professionnel, écologique, etc., l’équilibre entre les besoins et désirs, équins et humains, a été constaté et enregistré dans le cadre d’un protocole de recherches qualitatives à partir d’un carnet ethnographique consignant les observations quotidiennes. Les changements de besoins ou de désirs impliquaient des transformations dans les relations mutuelles, au point, in fine, de devoir cesser la cohabitation, à la fois pour le bien-être de l’animal et celui de l’humain.

Le développement de la « cause animale » et aujourd’hui la défense du « Bien-Être Animal » (BEA) sont, semble-t-il, largement partagés, implicitement au moins, par la population française. Ainsi, aucune réaction hostile ne se manifeste quand des lois plus restrictives sont établies afin de renforcer ce bien-être sous le couvert d’une logique éthique. Néanmoins, il existe au sein de la population une gigantesque variété de rapports au BEA allant de l’adhésion plus ou moins affirmée au militantisme le plus actif[6]. Ainsi, cette myriade de rapports au BEA manifestant autant de sensibilités s’échelonne de la demande de respect de l’animal en tant que tel au sens juridique ou moral par exemple, à la limitation drastique des relations anthropozoologiques en passant par l’abandon de la participation animale aux cirques, aux sports, la fin des expérimentations animales, si ce n’est l’arrêt de la consommation de chair animale, la disparition des élevages, des abattoirs, des lieux de « détention »[7]. Des positions militantes réclament l’interdiction de l’utilisation de tout produit d’origine animale, et, in fine, de cesser toute forme de domination des humain·e·s, voire l’objectif ultime est de « libérer » les animaux, parfois séparés hermétiquement et artificiellement de tout lien avec des humains[8] – selon les orientations philosophiques.

Nonobstant le processus de civilisation et la diminution du seuil de la tolérance aux violences sur les êtres vivants qu’il permet d’observer, un autre élément modifie sensiblement les comportements des contemporains : la diversification et relative démocratisation des réseaux sociaux internétiques. Surtout, ces réseaux sociaux semblent participer à la polarisation des opinions au sein d’une société et à l’affermissement, si ce n’est la cristallisation, des positions liées aux représentations des différents groupes sociaux[9]. Les médias, dans leur ensemble, se font porte-paroles et participent à l’amplification[10] des conflits opposant, pour notre cas, ceux qui valorisent le BEA et ceux qui estiment que les animaux non-humains n’ont pas voix au même « chapitre » que les animaux humains. Tout récemment, cette opposition a fait l’objet de multiples articles. En témoignent les événements récents liés à la fermeture du Marineland d’Antibes (France) pour lesquels les partisans sont largement interviewés ou sollicités dans de multiples articles en évoquant une « victoire » pour ce qui semble être un combat « pour le BEA ». Or, il n’est jamais question ou presque ni des employés, ni… des (autres) animaux[11]. Ce type de sujet, clivant, induit l’expression publique de personnes[12], parfois des acteurs de ce secteur – qui y possèdent donc des intérêts à défendre. Cette expression publique par médias sociaux interposés reflète leurs représentations, leurs pratiques, sous le couvert parfois de sentiments extrêmes comme la haine. Cependant, le cadre juridique et pénal en France au moins limite fortement les formes manifestes et explicites de haine au profit de formes dissimulées[13].

Or, la thématique de la haine n’est que depuis récemment abordée en histoire ou sociologie, encore plus récemment en France par Chauvaud, Gaussot[14]. Les émotions, positives et négatives, sont pourtant à l’origine des mouvements animalistes et des engagements observés[15]. L’engagement militant nécessite quoi qu’il en soit une détermination affective initiale[16]. Les stratégies employées cherchent à activer chez les personnes cibles le ralliement à une cause ou l’autre, notamment par la mobilisation d’un argumentaire, si ce n’est d’une doxa, visant explicitement à faire basculer les représentations des cibles vers le camp des entrepreneurs de la morale de la cause animale[17] ou du maintien des usages séculaires. Nous avons par le passé focalisé notre attention sur les démarches des acteurs phares de l’antispécisme et du véganisme. Les partisans des pratiques équestres n’en constituent pas moins des entrepreneurs de la morale (incidemment de pratiques et de valeurs), qu’ils souhaitent voir perdurer à travers les relations anthropo-équines millénaires. Ces relations ont considérablement évolué et peuvent prendre des contours moins violents, voire peu violents, si ce n’est exempt de toute violence. En effet, les violences entre humains et entre humains et non-humains sont d’une variété importante. Des auteurs comme R. Girard (1972[18]) considèrent les violences comme des éléments incontournables de toutes les relations humaines ou non. Selon cette théorie du désir mimétique, les conflits sont gérés par la mise en place de sacrifices. Or, la domestication des animaux de compagnie ou d’élevage est parfois analysée comme le résultat de ce processus.

Quoi qu’il en soit, s’observe un glissement des positions, notamment grâce ou à cause des médias (papiers ou sur les réseaux) qui vont d’un mépris de l’Autre et de ses positions ou convictions vers une détestation, voire une haine de l’autre et de ses pairs. En ce sens, les stratégies mises en place vont vraisemblablement tenter de faire basculer l’opinion dans le camp des proBEA, dont l’objectif est la disqualification d’une pensée différente de la leur, en usant principalement d’une stigmatisation des comportements considérés comme déviants.

Reste à comprendre comment les uns et les autres se mobilisent et mettent en place éventuellement ces stratégies afin de convaincre, voire de faire basculer les individus d’un camp vers l’autre. La haine, dans le processus d'entrepreneuriat de la morale, ne peut pas être directe, entre deux « camps », car il s’agit de convaincre plutôt que de confronter dans une telle démarche politique[19]. Le processus de civilisation participe de logiques permettant de gérer, voire de stigmatiser autrui sans lui porter offense, ce que le droit prévoit par ailleurs dans sa forme[20]. Ainsi, les violences symboliques complètent ou remplacent les violences directes, en étant moins facilement attaquables légalement tout en tournant en ridicule l’opposant, voire en l’écartant, ainsi, des associations (politiques, savantes, ludiques…). Soit, en limitant ses capacités d’agir au sein des relations les plus valorisées socialement ou économiquement, voire en l'empêchant de continuer à travailler dans ce secteur. En revanche, la haine est repérable et palpable au travers des qualificatifs employés lors des communications et les réactions recherchées par les publications mises en avant par les uns et les autres. Traïni[21] rappelle que la dépréciation des cibles contre lesquelles la vindicte s’exprime est à l’origine du refus des violences exercées contre les animaux. Ces premières injonctions n’ont pas pour but de protéger les animaux en eux-mêmes, mais plutôt pour objet d’éduquer la population concernée. Ainsi donc et d’une manière simplifiée sans doute, s’affrontent aujourd’hui les partisans du BEA opposés à l’équitation et les aficionados des pratiques équestres, les uns allant jusqu’à reprocher une domination humaine qui nécessite l’abandon de toute relation quand les autres tentent de s’organiser pour défendre leur pré carré équestre.

De nos jours, les choses ont finalement peu changé. En effet, c'est toujours d’éducation d’humains dont il s’agit in fine. Le BEA n’est en l’espèce qu’une thématique parmi d’autres, celle de leurs partisans ; cette pierre angulaire sert à trier le bon grain de l’ivraie. Il en résulte un mépris bien compris des personnes qui ne sont pas au fait de la pensée portée par les partisans du BEA, un mépris qui rejoint celui des personnes promulguant la loi Grammont il y a quelques siècles. La différence réside surtout dans l’usage d’un outil qui n’existait pas auparavant et qui participe à la « fabrique discursive de la haine »[22] au sein de laquelle le discours méprisant envers une catégorie de personnes sert à mobiliser la haine effective des partisans du groupe.

DES STRATÉGIES ET DES HAINES EXPLICIT(É)ES ?

Internet est aujourd’hui l’un des « lieux » de débat des deux « camps » en présence[23]. Pour cela, nous observons ici les sources des partisans de l’équitation les plus connus[24] de même que les publications internétiques issues des partisans du BEA les plus médiatiques[25].

Du fait de l’existence initiale de l’équitation au sein de la société, et au vu de la présence permanente des pratiques équestres au fil de l’Histoire, les dynamiques des partisans équestres (nommés ici équitant·e·s) se construisent en fonction des critiques émises et qui leurs sont adressées par messages internétiques. Par conséquent, nous analyserons ces critiques pour ensuite questionner les réponses (ou absence de réponses !) des équitant·e·s. Pour ce faire, nous avons recensé depuis 2020 les images de communication utilisées sur internet. Elles sont définies comme des images traitées pour faire passer un message et se différencient des images choc publiées çà et là pour alerter l’opinion. Ces images sélectionnées sont celles dont l’usage a été suffisamment efficace pour qu’elles aient suscité une réutilisation par leurs opposants, et qu’elles soient produites par les entrepreneurs de la morale les plus connus ayant « pignon sur rue ». Ces créateurs et utilisateurs sont ACTA Gironde, Questions animalistes, 269 Life France, la Fédération nationale des conseils de chevaux (FCC) et PegazeBuzz. Les images de promotion de l’équitation sont pour leur part issues de la fédération française d’équitation (FFE), bien plus nombreuses, pour lesquelles nous ne retiendrons que deux exemples explicites témoignant de l’ensemble de la stratégie élaborée. La FFE a pour stratégie avérée de valoriser sa pratique, voire de centrer sa communication sur le versant relationnel, voire écologique. Ainsi, on peut voir par exemple des propositions insistant sur la « pureté » des relations anthropoéquines à travers l’imagerie de l’enfant tout sourire avec son partenaire équin :

Figure 1 : « La pratique de l’équitation et le contact avec les poneys apportent de nombreux bienfaits dès l’enfance. »[26]

Autre exemple, elle propose des communications autour des pratiques valorisant le partenariat et la pratique dans la nature, le tout sur un fond enchanteur, « magique » de rapport (retour ?!) à la nature :

Figure 2 : « Profiter d’une randonnée équestre en montagne pour un Noël au sommet de la magie »[27]

Rares sont encore ces communications spécifiques et rares sont également les groupes s’intéressant aux chevaux. Parmi eux, ACTA Gironde est une association sise à Bordeaux et reconnue comme très impliquée dans « la lutte contre l’exploitation des chevaux » (sic). Questions animalistes est un site tenu par Florence Dellerie, actrice très impliquée dans les questions véganes. Enfin, 269 Life France est une association connue notamment pour ses happenings et actions « coup de poing » dans le domaine du véganisme. La FCC est comme son nom l’indique une association professionnelle équestre, enfin PegaseBuzz est un site spécialisé dans des publications pro-équitation.

Les publications étudiées comme des outils de communication sont constituées implicitement pour faire basculer le lecteur vers le bord de son utilisateur. C’est pourquoi elles sont intéressantes à étudier pour comprendre comment la stratégie d’action déployée apparaît ambivalente, voire spécieuse. Nous focaliserons notre attention sur les images et leur usage ainsi que sur les discours attenants.

Les stratégies mises en œuvre par les uns et les autres ont pu être documentées notamment par Lupton[28]. Depuis l’inauguration de la dynamique initiée par les écrits de Singer, considérés par les partisans du BEA comme la pierre de touche du mouvement, les pratiques humaines sont questionnées et notamment les rapports avec les autres animaux. L’élevage, l’abattage, le nourrissage sont, ainsi, discutés et l’équitation en tant que pratique humaine nécessitant et impliquant directement des chevaux n’y déroge pas :

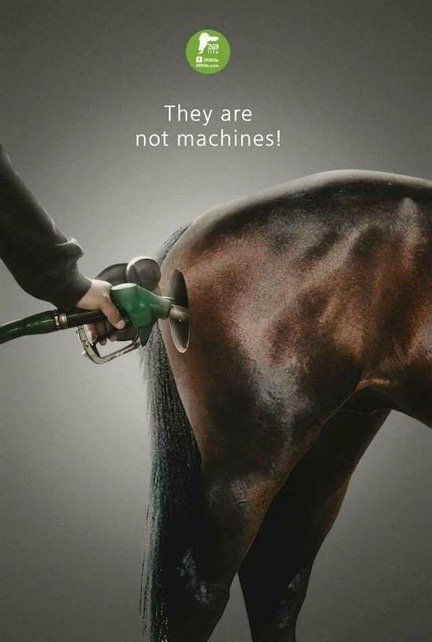

Figure 3 : communication issue des informations internétiques d’ACTA Gironde pour une manifestation en 2019

Si l’image est intéressante à étudier, elle ne peut l’être sans étudier en parallèle les termes employés dans ces mêmes publications. Les textes proposés invitent ainsi le spectateur au mépris des personnes qui ne pensent pas comme ceux qui produisent ces images :

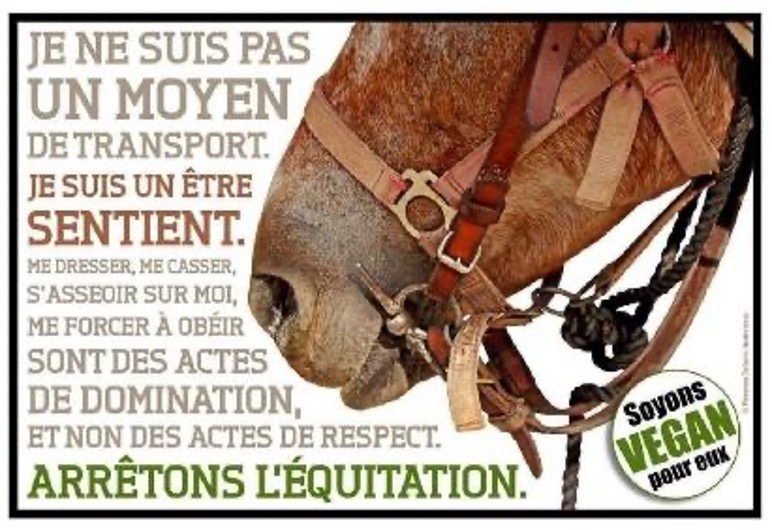

Figure 4 : campagne de 269life France (2018[29]).

Considérées par principe comme une domination de l’humain sur le cheval, les attaques antispécistes, sans jamais utiliser de discours strictement haineux, mobilisent un vocabulaire visant la dramatisation et « l’émotionnalisation »[30]. Les publications dénotent notamment une correspondance fréquente, voire une équation stricte entre cheval et machine, cheval entendu comme outil de travail ou d’agrément. Une machine animale à optimiser en fonction du bon carburant par exemple… Rappelons que la naissance anglaise et l’histoire des sports ont été marquées par l’émergence d’un intérêt y compris économique des catégories possédantes (landlords) ; propriétaires de domaines privés aux dimensions importantes où les déplacements à cheval étaient utiles et nécessaires à la surveillance, à l’entretien, etc. Les manipulations et croisements entre races ont participé à cette expansion des pratiques sportives naissantes et équestres en particulier (qui étaient et restent aujourd'hui l’objet de paris financiers), améliorant les capacités des chevaux (vitesse, endurance, résistance) en fonction des tâches qui leur étaient dévolues. Les pratiques dopantes ont aussi été testées chez les chevaux à la même période de la naissance des sports modernes… Le rendement devient le fer de lance axiologique des pratiques équestres les plus compétitives.

Figure 5 : communication issue du twitter Action Vegan Abolitionniste

La figure 5 présente une critique des pratiques équestres en utilisant le terme ambivalent d’exploitation (image du haut de la figure 5) relatif à la dimension agricole et de domination, puis entame une critique de l’usage des chevaux en tant qu’outil de transport et de divertissement. L’utilisation d’une imagerie liée à l’hippisme (image médiane de la figure 5) est proposée pour résumer le rapport humain au cheval. Or, il s’agit d’une pratique spécifique et circonscrite de l’équitation qui ne peut résumer, encore moins exemplifier les relations humains-équins, ni aujourd’hui, ni hier. Enfin, la communication se double d’une dernière partie montrant une image du cheval dont on pourrait penser qu’il est en souffrance. Il s’agit là d’une représentation touchant à l’anthropomorphisme et issue d’une banque de données hors de France qu’il est impossible en l’état de catégoriser sans connaître la situation précise de cette scène. Le montage photographique a ceci de particulier qu’il « progresse » d’une vision de profil du regard chevalin (image supérieure avec un cheval blanc, un paysage bucolique, arbre fleuri, herbage), à une vision de face (image médiane, contexte de compétition stressante, des compétiteurs humains et équins aux coudes à coudes), puis une contre-plongée (image inférieure, sentiment d’une peur, a minima d’une surprise vécue par le cheval). Cette « progression » graphique accentue implicitement la valeur dramatique du message : le lecteur est mis à côté, puis au même niveau que l’animal, ensuite juste en dessous lorsque le cheval semble le regarder « droit » dans les yeux dans une posture qui prend les contours d’une imploration… avec la bouche ouverte au centre de l’image. Progression entre le haut de l’affiche (paisible, a priori peu bruyant), l’image médiane avec le coup de pistolet du départ, l’ouverture des box métalliques, le bruit des chevaux au galop…), et la dernière image inférieure où le lecteur s’attend à entendre le hennissement du cheval…

Des travaux soulignent la difficulté de distinguer sur des visages (humains) entre douleur et plaisir[31], entre des expressions faciales d’émotions aussi opposées a priori. Cette difficulté est sans doute augmentée face à des visages non humains… moins souvent l’objet d’une attention journalière pour les personnes qui vivent à l’écart d’autres animaux notamment. Les risques d’erreur d'interprétation, voire de manipulation anthropomorphique à partir de l’utilisation de visuels sont toujours possibles[32], si ce n’est escomptés[33]. Les choix de cadrage par exemple influencent l’environnement et la teneur affective d’une image, soulignant ou non son contexte : un soutien visible d’un soldat désaltérant un autre soldat assis au sol peut s’inverser en une action moins altruiste si, en plan plus large, ce geste est réalisé sous la menace plus ou moins affirmée d’une arme…[34]

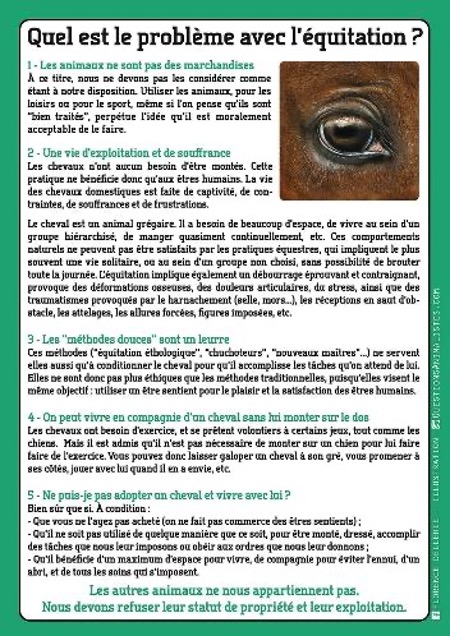

Lorsque les images ne donnent pas d’indice sur le contexte, les jeux sur les textures et les couleurs suggèrent une lecture particulière, ici en lien avec une expérience éloignée du plaisir (pour le cheval au moins) :

Figure 6 : communication issue d’internet, aujourd’hui difficile d’accès, archivée en 2021.

La figure 6 présente l’entrelac des sangles et autres cordes qui permettent de diriger, si ce n’est de contrôler le cheval. La tête du cheval ainsi harnachée convoque aisément l’imaginaire de la contrainte par corps. Avec la mise en relief dans ce visuel des caveçons, brides, rênes de bride, mors, etc. en cuirs, cordes ou en fer… le lien est proche avec les outils de torture qui ne lésinent pas sur ces matériaux. Le jeu des couleurs (du marron terreux virant au rouge sang) oriente le regard vers l’option privilégiée (en vert) : le véganisme proposé pour sortir définitivement de la contrainte sur l’animal, dont le cheval devient ici le parangon.

Les différents termes employés, sans faire la démonstration d’une haine viscérale, laissent au moins transparaître un dénigrement et/ou une méconnaissance des activités équestres. Ainsi, les notions de dressage et de « cassage » sont partiellement adaptées à la réalité du terrain et limitantes. En effet, si des comportements peuvent être assimilés ainsi, nos enquêtes antérieures ou celles en cours laissent apparaître que ce n’est ni une recherche délibérée courante, ni même une pratique valorisée par les acteurs actuels.

De même, l’expression « S’asseoir sur moi » montre d’une part une méconnaissance de la pratique : le cavalier est en fait debout, « dans la selle » selon l’expression émique, sans quoi il serait passif dans l’activité. Elle réfère également à une locution familière méprisante : « ne pas se soucier de (l’avis de) quelqu’un ». Enfin, l’expression « forcer à obéir » dénote un acte de domination qui, en effet, peut être avéré dans certaines pratiques mais qui ne signe pas l’intégralité des modes d’interactions possibles en équitation. Ainsi, si le discours haineux n’est pas avéré dans les communications publiques, le vocabulaire utilisé laisse transparaître au moins le stigmate des actes reprochés aux cavaliers.

Figure 7 : illustration d’un article du site « questions animalistes »[35]

Il n’est pas rare dans les communications des groupes, mais aussi dans les textes de quelques scientifiques de voir un amalgame entre la domination humaine sur les autres animaux et dominations raciales ou patriarcales[36]. Lupton rappelle également que les pro-viandes précisant leurs goûts sur les réseaux sociaux font preuve de discours misogynes ou aux dimensions fortement sexualisées. Ainsi, des auteures comme Joy proposent des néologismes supposés représenter, voire caractériser, une catégorie d’individus. Le terme de « carniste », en tant que tel, est significatif sans doute d’une volonté de dégradation sociale, voire d’une farouche détestation des consommateurs de viande. Stricto sensu, envisager un carniste « pur » est pourtant un non-sens anthropologique et biologique, attendu qu’un carniste meurt de malnutrition, manquant des apports nécessaires à sa survie… comme un strict végétalien finira par mourir sans apport nutritionnel complémentaire[37].

Ainsi, si la plupart des stratégies des partisans du BEA sont plutôt orientées vers des logiques de culpabilisation des pratiquants d’équitation ou des partisans du maintien de ce type d’activités, les réactions du « camp » adverse se font sur la base d’une logique « réactive » plutôt que « proactive ». Nous avons, dès l’enquête initiale, constaté que les premières réactions du milieu étaient, au pire méprisantes, au mieux dédaigneuses. Alors que les associations pro-BEA commençaient à s’intéresser à l’équitation, nous avons pu voir que rien, ou si peu, était mis en place pour se prémunir d’attaques alors en cours. Les populations cavalières, considérant faire du bon travail, ne se rendaient alors pas compte que la question n’était pas ce qu’ils faisaient effectivement en tant qu’équitants (amateurs ou professionnels), mais comment ils étaient perçus par l’extérieur. C’est principalement le mépris de personnes extérieures à la pratique et donc sans connaissances expérientielles, intimes, de la pratique, qui était opposé aux alertes que nous pouvions émettre. Les assises de la filière équine de 2019[38] ont tenté de prendre le sujet au sérieux et ont été l’occasion d’une passe d’armes entre Nicolas Marty, porteur du sujet « cheval » pour ACTA Gironde et Jocelyne Porcher, sociologue spécialiste de l’élevage. À sa suite, un article de 2019 de Ouest-France met en cause l’avenir même de l’équitation[39]. Cet événement donne lieu, en 2022, a une rencontre entre Nicolas Marty et cette fois Hélène Roche[40], éthologue réputée du milieu et auteure de nombreux ouvrages, avec laquelle nous avons collaboré à plusieurs reprises. Le discours antispéciste est pour le moins direct et franc, ne laissant aucun doute sur la volonté de voir disparaître les pratiques équestres à l'avenir, et si possible dans un avenir proche.

Dans une temporalité similaire, les principaux acteurs de la filière tentent de répondre aux critiques, pour la FFE et l’IFCE, en communiquant sur les « bonnes » pratiques[41] ou en proposant des formations supposées les engager[42]. Les réactions officielles, très mesurées, laissent peu de place aux représentations d’une haine que les structures officielles ne peuvent en aucun cas exprimer. Ponctuellement, certains spécialistes évoquent les problématiques qui leur sont posées, en s’en remettant à la science pour montrer en quoi l’équitation n’est pas négative pour les chevaux[43], et donner du crédit aux critiques reçues. La décision est laissée pour Booth, dans cet exemple, aux sciences qui doivent faire prévaloir là encore les « bonnes » pratiques, sans quoi les « extrémistes » (sic) gagneront le combat. Quoi qu’il en soit, les propos des antispécistes et des professionnels donnent du grain à moudre aux pratiquants qui échangent sur ces problématiques au sein des forums dédiés, laissant apparaître une grande diversité de positionnements[44].

C’est vers une population plus large qu’il faut se tourner pour avoir, comme le remarque également Lupton[45] une réelle haine transparaissant des propos incendiaires. Si une recherche sur Facebook ne laisse pas apparaître de groupes de pro ou anti équitation, les groupes anti vegan sont légion. Seul le groupe « les chevaux sont des connards » (sic), qui peut être mis en relation avec le milieu équestre, donne une vision du cheval tourné la plupart du temps en ridicule au travers d’un humour qui ne convient, probablement, à aucun des deux camps[46]. Les groupes anti vegan plus ou moins fréquentés, sont nettement plus vindicatifs. En effet, les partisans de l’omnivorisme traduisent une forme de détestation des idées antispécistes voire de leurs représentants par le sarcasme et des stratégies humoristiques telle la célèbre formule devenue slogan « Le cri de la carotte » par exemple… expression reprise au minimum d’un livre d’entretien avec l’acteur M. Serrault[47]. L’intérêt même de considérer, a fortiori de mobiliser, cette formule est battue en brèche par le philosophe J.F. Braunstein[48]. Les groupes Facebook vont cependant parfois plus loin[49].

CONCLUSION

Les relations anthropo-équines, bien qu’ayant participé des siècles durant aux activités humaines sont aujourd’hui questionnées pour la domination de l’humain sur l’équin qu’elles semblent perpétuer. Bien que dans d’autres milieux moins ciblés que le domaine des seuls chevaux, les altercations peuvent atteindre et mettre en avant un haut degré de violence et d’expression de haine, les échanges entre pro et anti équitation sont, au premier abord, nettement plus feutrés. La détestation, palpable, des proBEA pour les actes, avérés ou non, des pro équitation se traduit par des choix judicieux de vocabulaire et d’images cherchant à jeter l'opprobre sur leurs adversaires. La dimension publique des actions médiatiques oblige à la tempérance des propos pour tenter de faire basculer les indécis, ou les personnes éloignées a priori de ces enjeux, dans le camp des « contre » sans tomber sous le coup de la loi. À l’inverse, les pro-équitants réagissent au travers majoritairement de leurs organismes de tutelle qui tentent de communiquer sur les « bonnes » pratiques tout en agissant contre les « mauvaises » habitudes. Une enquête précisant cette distinction entre pratiques (usuelles vs. exceptionnelles) et habitudes (récentes vs. ancrées) éclairerait les capacités émiques de changement de ce milieu équestre, très varié y compris sur un même territoire.

La situation actuelle reste ambivalente dans un pays où la culture équestre est installée mais où les discours valorisant le BEA sont bien reçus par la population, massivement non concernée par les chevaux au quotidien. Seuls les débordements des non-professionnels ou d’acteurs extrémistes permettent finalement de laisser affleurer les haines réciproques des opposants, contrairement aux acteurs représentant des structures (de formation, d'organisation des courses, des concours…) maintenus ipso facto dans l’absolue nécessité de ne pas laisser transparaître trop… d’animosité envers les opposants afin de perdurer d’abord dans leur existence collective, puis de convaincre et d’imposer leurs représentations.

Cette configuration sociale particulière souligne l’interdépendance forte entre ces acteurs sociaux, parfois professionnels, qui chacun tente d’anticiper le ou les coups prochains, voire de jouer un « coup gagnant » pour reprendre la métaphore éliasienne du jeu d’échecs. L’échec d’une communication mass médiatique, a fortiori d’une stratégie à court terme, n’obère pas la victoire future. L’opposition (agon) prend ici toute sa valeur autour d’un animal archétypique du sport moderne tel qu’il se développe depuis deux siècles maintenant.

BIBLIOGRAHIE

BAIDER F.H., Le discours de haine dissimulée : le mépris pour humilier, Déviance et Société, vol. 43, no 3, 2019.

BRAUNSTEIN J.F., La philosophie devenue folle : Le genre, l'animal, la mort, Paris, Grasset, 2018.

CHAUVAUD F., GAUSSOT L., La haine : histoire et actualité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

CARIÉ F., DORÉ A., MICHALON J., Sociologie de la cause animale, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2023.

CELKA M., Vegan order, Paris, Arkhê, 2018.

DEMASKE C., « L’opérationnalisation des discours de haine à l’échelle de la communauté. Un plan de lutte contre les discours de haine », Réseaux, no 241, 2023.

ÉLIAS N., La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

HOLMES S. dans ORIGGI Gl. (dir.), Passions sociales, PUF, 2019.

LUPTON D., The internet of animals, Cambridge, Polity, 2023

MAILLOT P., « L’écriture cinématographique de la sociologie filmique. Comment penser en sociologue avec une caméra ? », La nouvelle revue du travail, 1 | 2012.

MERCKLÉ P. V., « Les réseaux sociaux en ligne : une révolution ? », La sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2016.

RÉGNIER P., HÉAS S., « Prolégomènes à une analyse des points de vue antispécistes et véganes », L’homme et la société, no 210, 2019.

ROCHE D., La Culture équestre occidentale, XVIe-XIXe siècle, L'ombre du cheval, tome 1, Le cheval moteur, Essai sur l'utilité équestre, Paris, Fayard, 2008.

ROLLIN C., « De la douleur au plaisir », Revue Médicale Suisse, 10, 2014.

TRAÏNI C., La cause animale, Essai de sociologie historique (1820-1980), Paris, PUF, 2011.

ID., « Les émotions de la cause animale. Histoires affectives et travail militant », Politix, Vol. 1, n° 93, 2011.

VEIT P., HABERMAS R., Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750-1850) », Revue de l'IFHA, 2000.

VOIROL O., MARTINI É., « La fabrique discursive de la haine, Affects, agitation fasciste et "politique du ressentiment" », Réseaux, 2023/5, no 241, pp. 39-77.

[1] ROCHE D., La Culture équestre occidentale, XVIe-XIXe siècle, L'ombre du cheval, tome 1, Le cheval moteur, Essai sur l'utilité équestre, Paris, Fayard, 2008.

[2] ÉLIAS N., La civilisation des mœurs, Paris, Calmann-Lévy, 1973.

[3] DEMASKE C., L’opérationnalisation des discours de haine à l’échelle de la communauté. Un plan de lutte contre les discours de haine, Réseaux, no 241, 2023, pp. 200-235.

[4] CARIÉ F., DORÉ A., MICHALON J., Sociologie de la cause animale, Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2023.

[7] Ce terme et celui de captivité sont significatifs d’un pouvoir institué dans un contexte et des lieux donnés.

[8] « Libération animale à la limite de la misanthropie », Cf. HOLMES S., dans Gloria Origgi (dir.), Passions sociales, 2019.

[9] MERCKLÉ P. V., « Les réseaux sociaux en ligne : une révolution ? », dans La sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, 2016, pp. 71-94.

[11] « Fermeture de Marineland… », [source]. D’autres éléments peuvent intégrer des conflits de long terme et particulièrement tendus entre partisans du BEA et professionnels : « Sauvez un paysan, mangez un végan… », {source], consulté le 28/06/24.

[12] Y compris sous le couvert d’un anonymat via l’utilisation de pseudonymes ou d'avatars… Ou le regroupement derrière des entités telles que One Voice ou L. 214.

[13] BAIDER F.H., « Le discours de haine dissimulée : le mépris pour humilier », Déviance et Société, vol. 43, no 3, 2019, pp. 359-387.

[14] CHAUVAUD F., GAUSSOT L., La haine : histoire et actualité, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.

[15] TRAÏNI C., « Les émotions de la cause animale. Histoires affectives et travail militant », Politix, vol. 1, no 93, 2011, pp. 69-92, [en ligne].

[16] CELKA M., Vegan order, op. cit.

[17] RÉGNIER P., HÉAS S., « Prolégomènes à une analyse des points de vue antispécistes et véganes », L’homme et la société, no 210, 2019, pp. 137-164.

[18] La violence et le sacré, Paris, Grasset.

[19] RÉGNIER P., HÉAS S., « Prolégomènes à une analyse des points de vue antispécistes et véganes », op. cit.

[20] Voir le site du service public, rubrique « Injure – diffamation – incitation à la haine », [source], consulté le 04/09/24.

[21] TRAÏNI C., « Les émotions de la cause animale », 2011, op. cit.

[22] VOIROL O., MARTINI É., « La fabrique discursive de la haine, Affects, agitation fasciste et "politique du ressentiment" », Réseaux, 2023/5, no 241, pp. 39-77, [en ligne].

[23] Rappelons ici que parler de deux « camps » est, en soi, une réduction artificielle de la réalité. Il s’agit de simplifier le propos qui nécessiterait d’amples développements pour rendre compte de la diversité et de la complexité des points de vue, des situations locales, etc.

[24] Principalement le site de la fédération française d’équitation, [source], consulté le 09/04/24) et de l’institut français du cheval et de l’équitation, [source], consulté le 09/04/24), la fédération conseil chevaux, [source], consulté le 09/04/24.

[25] Voir la rubrique « équitation » sur le site Questions animalistes, [source], consulté le 04/09/24 ; « L’exploitation des chevaux » sur Acta Gironde, [source], consulté le 04/09/24 ; le texte « L’association végane 268 Life s’attaque aux cavaliers », [source], consulté le 04/09/24 (report d’une information 269life aujourd’hui disparue d’internet) ; et la rubrique « Chevaux » sur le site de L214, [source], consulté le 04/09/24.

[26] Voir sur le site de la FFE le texte « Focus sur le développement d’offres pour les jeunes publics », [source], consulté le 13/01/25.

[28] LUPTON D., The internet of animals, 2023, op. cit.

[29] Voir le texte déjà cité, « L’association végane 268 Life s’attaque aux cavaliers », [source], consulté le 04/09/24.

[30] VEIT P., HABERMAS R., Frauen und Männer des Bürgertums. Eine Familiengeschichte (1750-1850) », Revue de l'IFHA, 2000, [en ligne], consulté le 10/09/24.

[32] Pour un autre exemple, voir « Eckbolsheim : des antispécistes contre les animaux dans les cirques », [source], consulté le 11/09/24.

[33] MAILLOT P., « L’écriture cinématographique de la sociologie filmique. Comment penser en sociologue avec une caméra ? », La nouvelle revue du travail, 1 | 2012, [en ligne], consulté le 27/12/24.

[34] Voir la catégorie « Manipulation par les images », sur Penser Critique, [source]. L’exemple du soldat pour l’importance du cadrage, à partir d’une photographie prise lors de la guerre en Irak en 2003, (Crédit : AP/Itsuo Inouye), [source], consulté le 10/09/2024.

[35] Questions animalistes, op. cit.

[36] LUPTON, D., The internet of animals, op. cit.

[37] Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets, Journal of the American Dietetic Association, vol. 109, issue 7, 2009, [source], consulté le 11/09/24.

[40] Débat avec Nicolas Marty et Hélène le jeudi 10 février 2022 à Bordeaux, en collaboration avec ACTA et l’Université Populaire de Bordeaux, [source], consulté le 09/09/24.

[43] Ecouter le podcast #49⎪Andy Booth, référent en équitation éthologique, [source]. Booth évoque la question à partir de 49’30, consulté le 10/09/24.

[44] Voir la page « Jo bien-être animal : les sports équestres en surs » sur le forum Cheval Annonce, [source], consulté le 17/07/24.

[45] LUPTON, D., The internet of animals, op. cit.

[46] Le groupe privé « Les chevaux sont des connards », 22,8K membres, [source], consulté le 10/09/24.

[47] L’histoire de cette expression semble bien plus ancienne. Voir sur le site Les mots du végétarisme, le billet « Et le cri de la carotte ?! », [source], consulté le 10/09/24.